ぱーとなーの集い

2024.6月 〜認知症について〜

認知症の基礎

認知症の世界の歩き方

2024.5月 感染症・食中毒

感染症対策委員の紹介

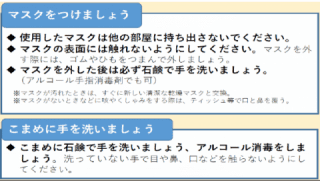

感染症

2024.3月 虐待防止について〜(座談会方式で述べる)

ケアマネジャー

訪問介護

2024.2月 接遇マナー / リスクマネジメント

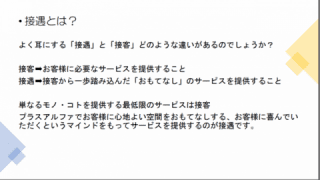

接遇マナー

・接遇とは何か?訪問介護で求められる接遇マナーを動画見て学びました。

★接遇マナー5原則

1.身だしなみ 2.挨拶 3.表情 4.言葉遣い 5.聞く姿勢

※利用者ごとに対応を考え、相手の立場になって考える事が重要であり、目配り、気配り、心配りで

観察力を高める事を意識して取り組んでいきます。

リスクマネジメント

・法律でひもとく介護事故(実際の裁判事例から学ぶ)

★実際起こった裁判の判例を見て6つのテーマから学習していきます。

1.デイサービスの転倒事故 2.通院介助での転倒事故 3.誤嚥事故 4.秘密保持 5.虐待 6.成年後見制度

※6つのテーマについて回答と解説をひもとき、今後のケアで注意すべき点を学び、確認することができました。

事故発生緊急対応

・発生する可能性のある事故

常にリスクがないかを考えながら、想像しながら「ヒヤリハット」を活用し、リスクを見つけ、対策を考えて事故を未然に防ぐよう関係者で連携をとる

★緊急時はマニュアルにそって現場の判断で救急車を呼ぶ、または事業所に連絡し、救急搬送をするか否か、状況判断する。

※ヘルパーが個人宅に訪問する際、不安を軽減するための研修でもあり、安心してサービスを提供すできるように多職種とも連携をとることが大切である

2023.10月 福祉用具

2023.9月 介護士ができる医療行為について

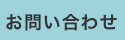

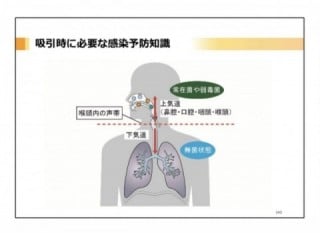

経管栄養

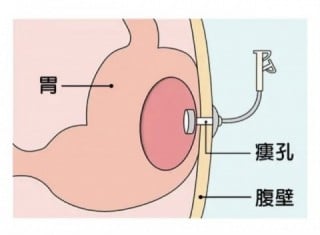

喀痰吸引

熊本地震を経験されたケアマネジャーの坂本氏から当時の震災の様子、その後の活動など幅広くお話を伺いました。熊本地震では地震発生時が夜間であったこともあり、訪問介護員がケアに訪れていたり、移動中であったり、といったことはありませんでした。今回、当事業所のヘルパーより事前に聞いておきたいことなどを募集しましたが、自分がケア中であった時にどのような行動をとればよいのか、震災後、どのくらいで生活等の支援ができるのか、といった声が多く聞かれました。

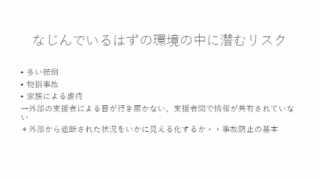

有事に備えるためには平時にいかに備えるか、有事に起こることをいかに想像しシュミレーションできるか、といったお話をしていただきました。

有事に備えるためには平時にいかに備えるか、有事に起こることをいかに想像しシュミレーションできるか、といったお話をしていただきました。

2023.6月・7月 認知症について〜

認知症とは?

認知症の症状

2023.5 虐待防止について

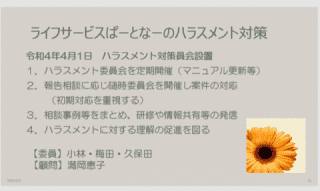

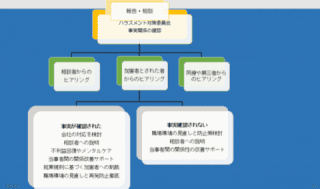

2023.4 介護現場のハラスメント対策について

研修内容

ハラスメントとその対策

2023.3 感染症と食中毒について

2023.2 接遇・リスク管理・緊急時対応

接遇(訪問介護)

接遇(ケアマネジャー)

小平市を拠点に在宅ホームホスピスケアなどに尽力している医師で文豪家の山崎章郎氏の対談動画を見て、緩和ケアについて学びなした。今回は山崎医師が影響を受けた精神科医エリザベス・キュプラー・ロスについて、また、ご自身がステージ4のがんを患っている中で感じたことなどを話されています。

在宅での看取りが増える中、介護職として向き合う姿勢や、ご本人の意思など学ぶことの多い時間となりました。

在宅での看取りが増える中、介護職として向き合う姿勢や、ご本人の意思など学ぶことの多い時間となりました。

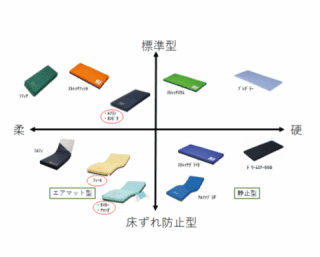

今月は福祉用具部門より、排泄介助における手すりの有効活用をテーマに研修を行いました。排泄介助は限られた空間の中で行うため、手すりがあることで立位保持が楽になったり、介助がしやすくなる事も多々あります。その方の身体機能やスペースに合わせた手すりを選ぶことも重要なポイントになってきます。

今年も国際福祉機器展が開催されました。昨年まではコロナウィルスの影響もあり、縮小傾向で開催されていましたが、今年はコロナ前の規模に戻ったような印象でした。在宅での用具も目新しいものがあり、3輪の歩行器や、立位補助機能の付いた車いすなどを紹介しました。

ご利用者様のところで使っている用具は、ヘルパーの皆さんが一番目にすることが多いと思います。疑問点など解消し、ケアに役立てていただきたいと思います。

在宅での看取りの希望が増えている中、それに応えられるように看取りについての研修をしました。

ご本人やご家族の想いに寄り添いながらケアを行なう事、最期の時を迎えるまでにどのような経過をたどるのか、看取りのケアにあたる上でのヘルパー自身の心づもりなどを学びました。

その後、僧侶・高橋卓志氏 「生老病死、四苦に立ち向かう」 NHKのオンデマンドにて、看取るご家族の気持ち、その想いに寄り添うということはどのような事なのかを考えてみました。

2022.8 防災研修会~大規模災害時の生活再建~

今までの研修では、災害が起こった時、福祉従事者はどのような体制でいるか、また普段からの備蓄や防災に関しての心得などを学んできました。今回も昨年に引き続き防災アドバイザーの小野修平氏に「大規模災害時の生活再建」について講義をしていただきました。

①生活再建の基本的な考え方 ⑧片付け

➁被災者生活再建支援金 ⑨災害ボランティアセンターの活用

③災害弔慰金、災害障害見舞金 ⑩地域支えあいセンターとは

④義援金 ⑪住まいの確保

⑤災害援護資金 ⑫住まいの再建

⑥出費を抑えるコツ ⑬リバース・モーゲージ

⑦住まいの再建に向けて

「もらえるお金はもらい、余計な出費はおさえて、様々な制度を駆使して生活を再建する」「受け身ではなく主体的な行動を」

災害が起こって、家に住めなくなり、避難所などで生活した後、どのような支援を受けて生活再建をしていくのか・・・知っているのと知らないのとでは大きく違うという事を学びました。

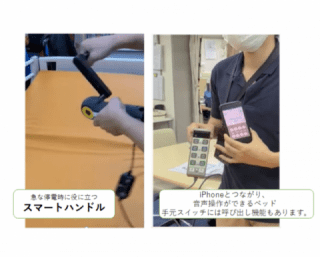

難病の中でも当事業所が多く関わっているALSについて研修を行いました。

ALSとはどのような疾病であるのか、その特徴や病状の進行に伴い、身体への影響がどう出てくるのか、といった基本的な事を勉強し、そのうえで、私たち介護職がどのようなことに気を付きながらケアを行っていくべきなのか、

また、どういった声掛けやアクションが必要なのか、実際のケアをしている様子を動画で見ることにより、

分かりやすく学ぶことが出来ました。

他業種との連携の必要性や、マンパワーだけでなく、用具の面からも支援できること、進行する難病と共存していく

ご本人の気持ちや家族の思いなど幅広く勉強し、寄り添う介護が非常に大切であることを学びました。

最後に、実際にケアに携わっている職員の話を聞くことで、具体的なイメージを描くことが出来たと思います。

*快く動画撮影に協力していただきましたご利用者様に心よりお礼申し上げます。

認知症ケアについてコミュニケーションに重点を置き、動画を見ながら勉強しました。認知症の方の行動の理解や声掛けの工夫など普段のケアに取り入れやすい事柄を紹介しました。

事例をあげて検討し、実際に入浴ケアに入っている職員からも話を聞くことで、より具体的に考えられたと思います。

福祉用具からは薬の飲み忘れを予防するロボットの紹介や、心のケアにつながるようなぬいぐるみの紹介、GPS機能のついた靴などを動画を交えて紹介しました。

最後に認知症になりやすい性格を紹介し、これから予防できることなども学びました。今後のケアに役立てていきたいです。

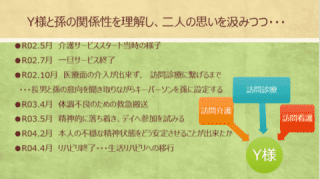

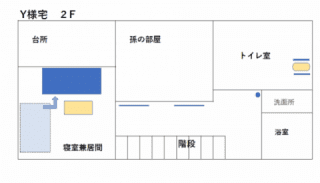

認知症を患っており、介護を受け入れることが出来なかった利用者様に対して、居宅支援(ケアマネ)・ 訪問介護(ヘルパー)・福祉用具が各部門ごとに、どのようにアプローチし関わってきたのかの事例発表を行いました。

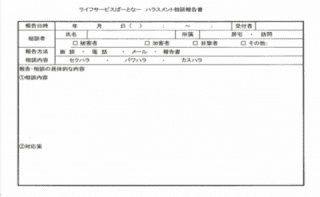

ハラスメント対策が必要な背景と目的、ハラスメントの定義、事業所としてのハラスメント対策等の研修を行いました。

介護現場において職員がハラスメントを受けているケースは少なくありません。(ハラスメントに関するヘルパーへのアンケート集計参照)

ハラスメントから身を守るために日常的に意識しておきたいことをチェックシートによって各々で理解を深め、相談しやすい環境つくりの一つとしてハラスメント相談報告書の書き方、窓口などについても確認しました。

介護現場におけるハラスメント つどい研修資料(2022.4) (2022-05-04 ・ 989KB) |

ハラスメントに関するヘルパーへのアンケート集計(西東京市訪問介護事業所:32事業所)高齢者支援課資料 (2022-05-04 ・ 862KB) |

~西東京市多職種研修「にしのわ座談会」動画の視聴~

現在、我が国の死亡者数は約145万人です。約70%の人が最後まで在宅で過ごしたいと思っているにもかかわらず、病院での志望者が80%、在宅での志望者は約10%です。今回は独居高齢者の在宅看取りを支援したチームメンバー(ケアマネージャー、訪問診療、看護師、訪問介護、福祉用具)が集まり、実際の支援方法がどのようなものだったのかを座談会形式で記録した動画を視聴しました。

~社長より~

仏教では、衆生を苦しみ(生・老・病・死)から救うために行動している人を観世音菩薩(通称:観音様)と呼ばれていることになぞり、 常日頃、利用者様の苦しみを軽減するために活躍している介護職への尊敬や感謝について話がありました。

2022.3 高齢者虐待防止

虐待の考え方

疲労蓄積度チェック

虐待の芽チェックリスト (2022-03-03 ・ 234KB) |

2022.2 接遇・リスクマネジメント緊急時対応リスク管理・感染症について

接遇とは

在宅介護におけるリスクマネジメント

ぱーとなーの集い 2月資料 (2022-03-03 ・ 1867KB) |

2022.1 事業方針・倫理及び法令遵守・年間研修計画について

2021.11 ケアにおけるヒヤリハットと歩行介助

2021.10 福祉用具の基礎知識と災害時の備え

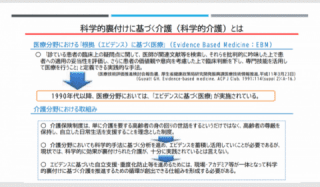

科学的介護が介護現場に与える影響

①利用者が適切な介護方法を選択できる

②自立支援・重度化防止に役立つ

③介護職や事業所の質が向上する

グループワーク

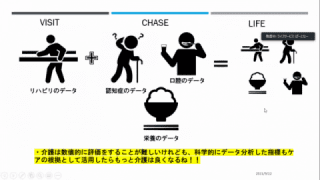

訪問介護でのデータ(根拠)の共有とは?

ケアの中で思いつくことを話し合ってみよう!

日々の積み重ねがデーター

支援は制度や施策だけでは立ち行かない

介護分野のICT化は、まだまだ進んでいないのが現状です。 介護は数値的な評価をすることが難しいですが、科学的介護情報システム(LIFE)の導入をきっかけに、科学的にデータ分析しした指標もケアの根拠として活用できるようになったら、介護はより良くなっていくのではないでしょうか。